Shopifyでは、ギフト需要を取り込むための「ギフトカード(eギフト)」機能や、贈り物向けの「ギフトラッピング機能」を簡単に導入できます。これらの機能は在庫リスクや物流負担を軽減しつつ、客単価向上・新規顧客獲得にも貢献する重要な施策です。

本記事では、Shopifyでのギフト機能の基本から、導入のメリット・デメリット、具体的な設定手順、活用に役立つおすすめアプリまで詳しく解説します。

目次

Shopifyのギフト機能とは

Shopifyでギフト機能を導入するメリット

Shopifyでギフト機能を導入するデメリット

ギフトカード機能の設定手順(Shopify標準機能)

ギフトラッピング機能の設定手順

Shopifyのギフト機能のおすすめアプリ

Shopifyのギフト機能とは

Shopifyには、オンラインストアで「ギフト体験」を提供するための便利な機能や設定が用意されています。特に、贈り物需要を取り込むことはEC売り上げを伸ばす重要な施策であり、Shopifyでも簡単に実装可能です。ここでは主なギフト機能とその活用方法を詳しく解説します。

ギフトカード(eギフト)

Shopifyのギフトカード(eギフト)機能は、追加アプリを導入することなく利用できるストア標準の機能です。デジタル形式のため、購入後すぐに発行され、即時に受け取り手へ届けられる点が大きな魅力です。

金額は1,000円から50,000円まで幅広く設定でき、自由度が高い点も特徴です。また、利用残高がある限り複数回に分けて使用できるため、受け取り手は必要なタイミングで少しずつ活用できます。

さらに、自動メール送信機能によって、購入完了後にはギフトカード情報が指定されたメールアドレスへ自動的に送信されます。手作業の手間を省き、オンラインでスムーズにプレゼントを贈れる便利な機能です。

ギフトラッピング

Shopifyでは、ギフトラッピングの導入も可能です。標準機能としては備わっていませんが、アプリを活用することで、商品ページやカート画面に「ギフト包装を追加」という選択肢を設定できます。

また、ラッピングに加えてギフトメッセージ入力欄の設置も可能です。これにより、贈り物としての付加価値が高まり、顧客のニーズによりきめ細かく応えられます。特に誕生日や記念日、シーズナルイベントの需要を取り込む施策として有効です。

Shopifyでギフト機能を導入するメリット

Shopifyにギフトカードやギフトラッピングなどのギフト機能を導入することで得られる主なメリットを紹介します。

ギフト需要への対応と顧客満足度向上【共通】

ギフト機能の導入は、贈り物需要に対応できるショップとしての信頼感を高め、顧客満足度を向上させます。

心理的ハードルを下げて購買を後押しする効果があり、結果的にブランド価値の向上にもつながります。

さらに「贈り物に対応しているショップ」という差別化要素は競合との比較でも有利に働き、顧客にとって選ばれやすい存在となります。

リピート利用や口コミによる新規顧客獲得にも間接的に寄与する点が特徴です。

在庫・物流リスクゼロと新規顧客獲得【ギフトカード】

ギフトカードは在庫や物流を伴わないため低リスクで販売でき、即時発行により急なギフト需要にも応えられます。

また、カードを受け取る新規顧客がショップを訪れるきっかけとなり、リピーター獲得の可能性を広げます。返品リスクも少なく、運用負担の軽減にも寄与します。

さらに、購入者にとっては「何を贈れば良いか迷う」状況を解決できる手段であり、柔軟なギフト提案として活用できる点も強みです。

ストア側は安定的な売り上げを確保しつつ、新規顧客層の開拓にもつなげられます。

客単価向上と季節イベント需要の取り込み【ギフトラッピング】

ラッピングを有料オプションとすることで追加収益を得られ、客単価を自然に引き上げられます。

さらに、クリスマスや母の日といったイベントに対応することで新たな売り上げ機会を創出できます。

ギフト需要が高まる時期に合わせてプロモーションを行えば、通常期には取り込みにくい顧客層の呼び込みも可能です。

ショップとして「贈答に強い」というイメージを確立できれば、長期的なブランド価値の向上に直結します。

Shopifyでギフト機能を導入するデメリット

Shopifyにギフト機能を導入する際にはいくつかのデメリットも生じます。ここでは主なデメリットを詳しく解説します。

運用体制の整備が不可欠【共通】

ギフト機能全般にいえることは、導入すれば自動的に効果が得られるわけではなく、適切な運用体制が必要になる点です。

利用条件やサービス品質が不十分だと顧客満足度を下げ、かえってトラブルや信頼低下につながるリスクがあります。

特にギフト需要は感情面に関わるため、顧客が失望するとネガティブな口コミが広がりやすいことも注意点です。事前にルールや手順を定め、運用基盤を固めておくことが重要です。

利用サポートとルール管理の負担【ギフトカード】

デジタルギフトに不慣れな顧客層へのサポートが不可欠で、説明不足は問い合わせ増加につながります。

また、有効期限や利用条件を曖昧にするとトラブルの原因となるため、ルールの明示や不正利用防止の仕組みを整える必要があります。

さらに、誤送信や第三者による不正利用といったリスクにも備えなければなりません。システム面・サポート面の両方で運用体制を構築することが求められます。

作業負担と品質管理の難しさ【ギフトラッピング】

ラッピング業務は通常の出荷作業よりも手間がかかり、スタッフの負担増加や繁忙期の出荷遅延リスクを伴います。

さらに、見た目や丁寧さが品質評価に直結するため、担当者ごとのばらつきを防ぐにはマニュアルや研修の整備が不可欠です。

特に大量注文が集中するイベント期には、品質を維持しつつ効率的に対応する体制がないと顧客満足度を損なう可能性があります。長期的にはアウトソーシングの検討も選択肢となります。

ギフトカード機能の設定手順(Shopify標準機能)

前述のとおり、ギフトカードはShopifyの標準機能に備わっています。ギフトカード機能の設定手順は次のとおりです。

- 1. ギフトカード商品を作成する

- 2. ギフトカードの金額を設定する

- 3. ギフトカードを送信・公開する公開する

- 4. 有効期限や注意事項を明記する

それぞれの手順を詳しく解説します。

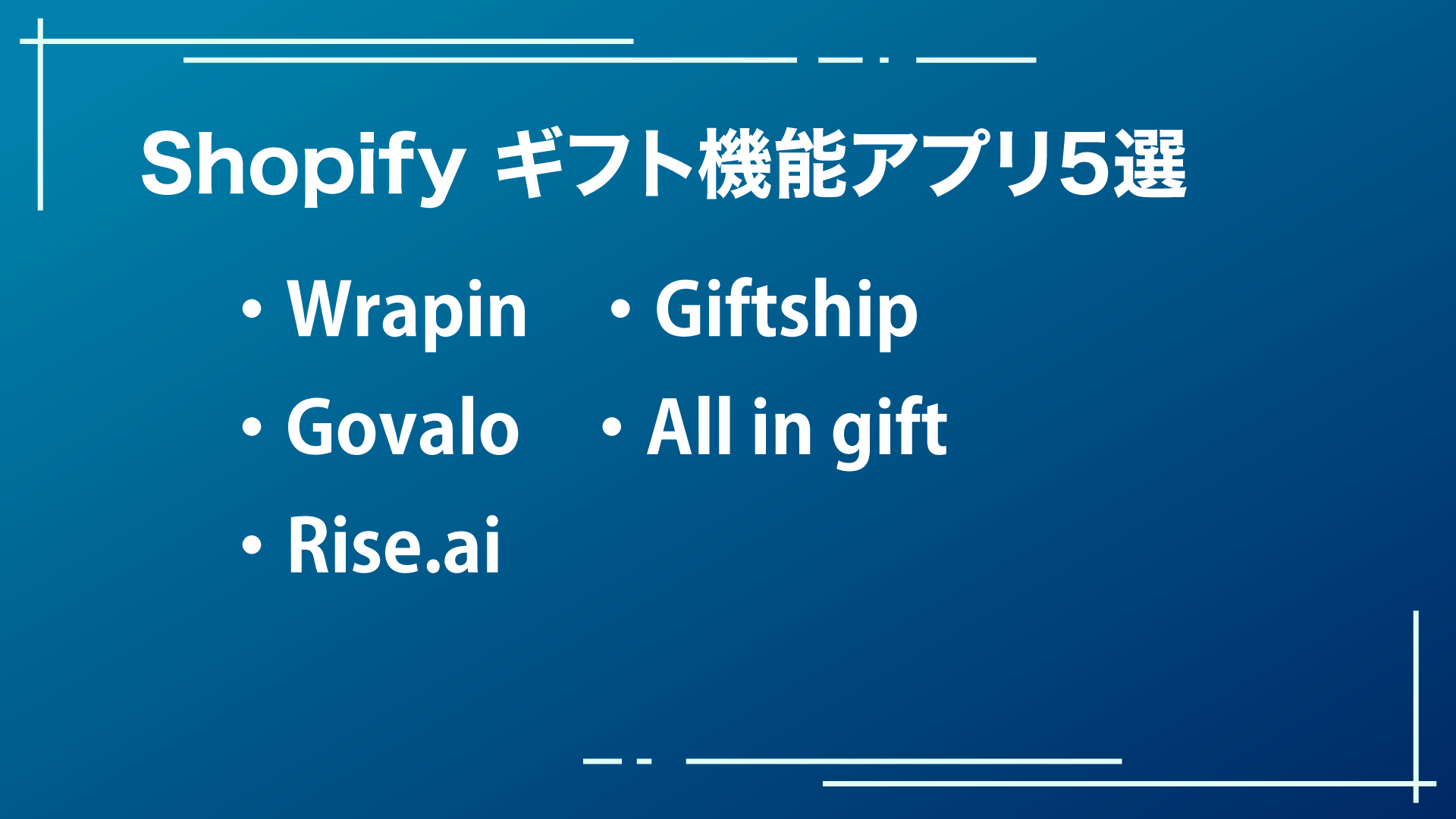

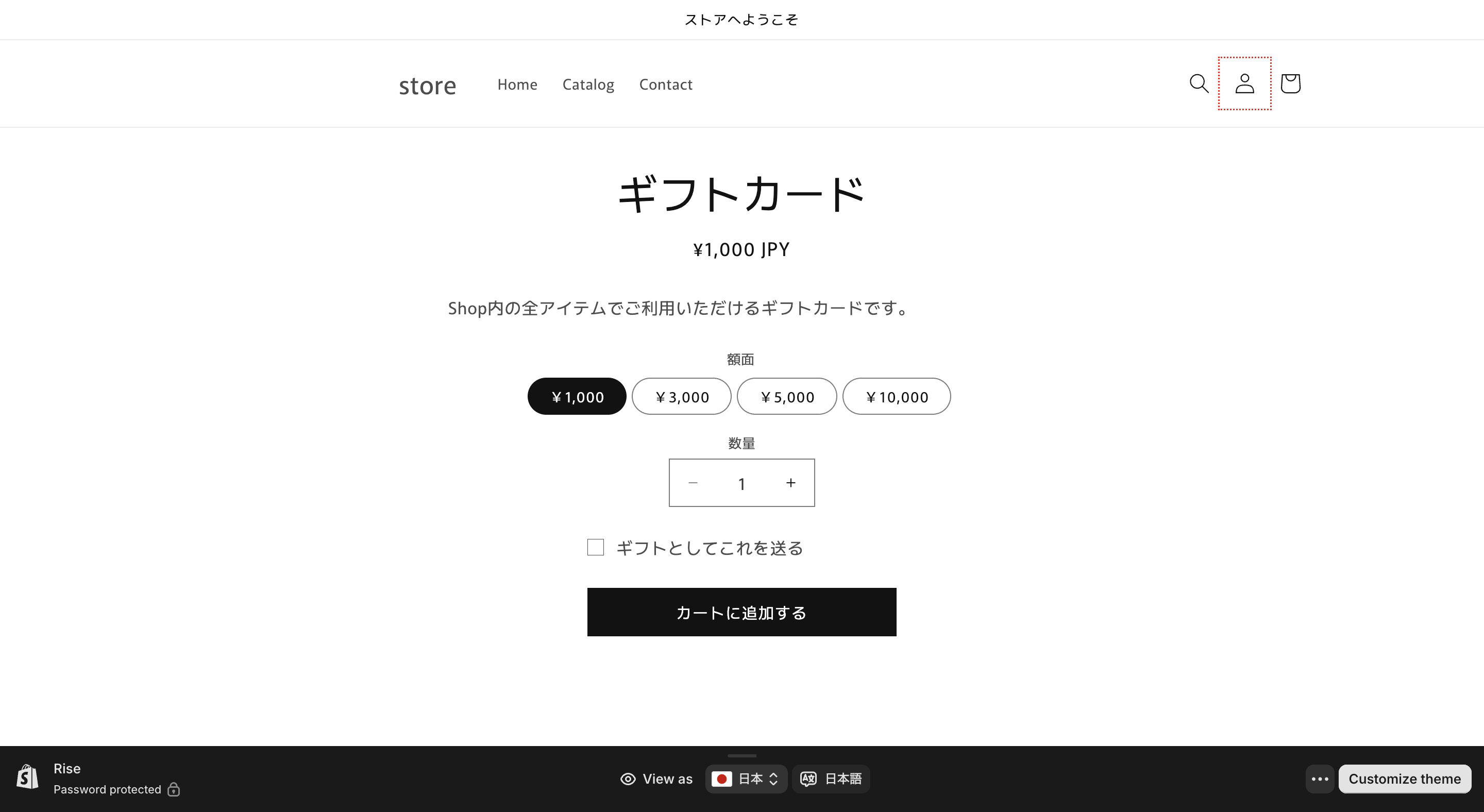

ギフトカード商品を作成する

Shopify管理画面にログインし、「商品管理」→「ギフトカード」の順にクリックします。

ギフトカード販売の画面が表示されるので、ギフトカードを作成してお客様に直接送信する場合は「ギフトカードを作成する」を、ギフトカードを商品として販売する場合は「ギフトカード商品を追加する」を選択します。

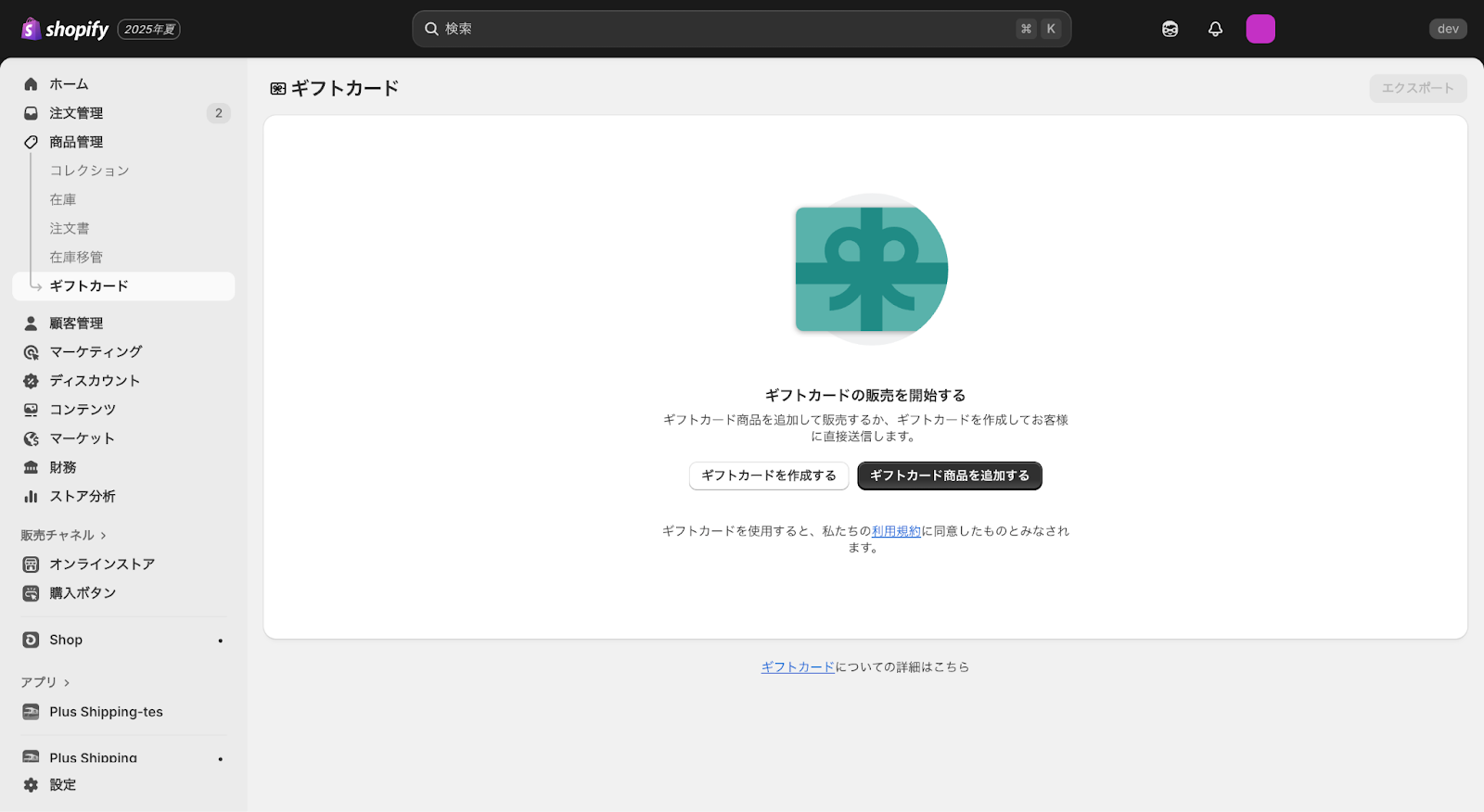

ギフトカードの金額を設定する

次の画面でギフトカードの金額やその他の情報を入力します。

お客様に直接ギフトカードを発行して送信する場合、設定できる金額の上限は300,000円です。

一方、ギフトカード商品として販売する場合は、購入者が選びやすいようにあらかじめプリセット金額を設定する必要があります。例えば、1,000円・3,000円・5,000円といった分かりやすい額面を管理画面で登録し、その中から購入者が選択する仕組みです。購入者が任意の金額を入力することはできません。なお、ギフトカード商品として設定できる金額の上限は1,490,000円です。

ギフトカードを送信・公開する

ギフトカードをお客様に届ける方法は2種類あります。管理画面で「今すぐギフトカードを送信する」を選択すれば、お客様のメールアドレス宛に自動でギフトカードが送信されます。また、メールを送らずに管理画面上に表示されるギフトコードをコピーし、メールなどを使って直接共有することも可能です。

ギフトカードを商品として販売する場合は、オンラインストアに公開するだけで、通常の商品と同じように購入できます。その際には、テスト環境で正しく表示・購入できるかを事前に確認しておくと安心です。

有効期限や注意事項を明記する

ギフトカードを安心して利用してもらうためには、有効期限や利用条件を事前に示すことが欠かせません。

商品説明欄やポリシーページに分かりやすく記載しておけば、誤解やトラブルを未然に防げます。

利用者にとって安心感を与えるだけでなく、ストアに対する信頼性の向上にもつながります。

ギフトラッピング機能の設定手順

前述のとおり、ギフトラッピングはShopify標準機能では非搭載のため、次のいずれかの方法で実装します。

【方法①】ラッピング用の商品を作成する

ラッピングサービスを導入する際は、「ギフト包装サービス」といった名称で一つの商品として登録する方法があります。この場合、購入者は通常の商品と同じようにカートに入れて購入する形式となるため、システム上の運用がシンプルで分かりやすい点が特徴です。

ただし、この方法では「どの商品を包装するか」を個別に選択できないため、注文全体にラッピングが適用される点に注意が必要です。

特定の商品だけを包装したいという顧客ニーズには対応しにくいため、ショップの運用方針や提供したいサービス内容に応じて導入を検討すると良いでしょう。

【方法②】ギフトラッピング対応アプリを使う

ギフトラッピング対応のアプリを導入すれば、商品ごとやオプションごとに柔軟にラッピングを設定できます。

購入者は「特定の商品だけ包装したい」といった細かな希望にも対応できるため、利便性と満足度の向上につながります。

さらに、アプリによってはギフトメッセージ欄やラッピング料金の自動加算といった機能も備わっており、より多様なニーズに対応可能です。

繁忙期のギフト需要にも柔軟に対応できる仕組みを整えられる点は、ショップ運営にとって大きなメリットです。

Shopifyのギフト機能のおすすめアプリ

Shopifyにギフト機能を導入する際におすすめのアプリは次のとおりです。

- Wrapin

- Giftship

- Govalo

- All in gift

- Rise.ai

それぞれのアプリの特徴を詳しく紹介します。

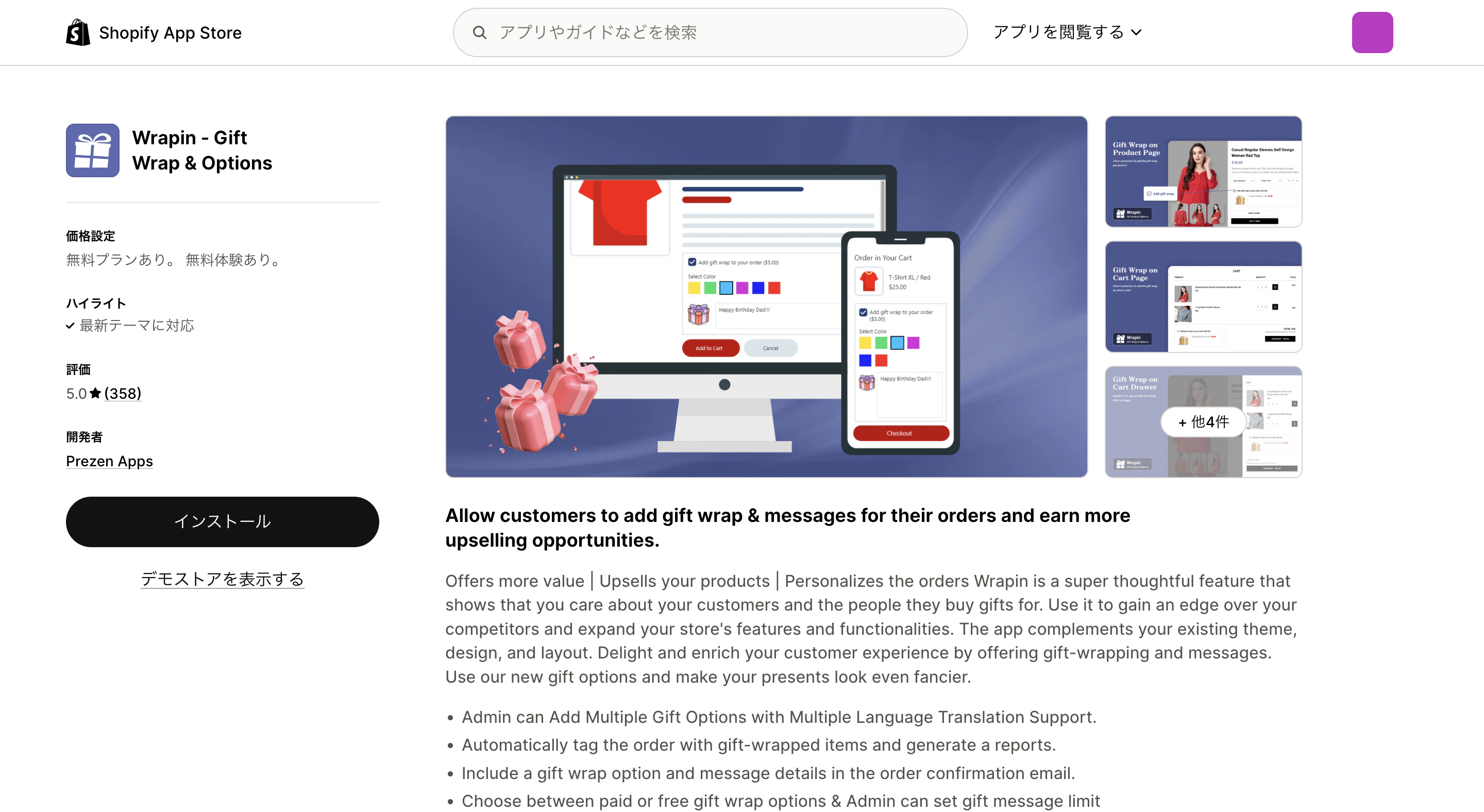

Wrapin

Wrapinは、顧客にギフトラッピングやメッセージを追加できるオプションを提供し、アップセルの機会を広げられるアプリです。ギフト対応を通じて注文をパーソナライズでき、顧客やその贈り相手への心配りを示すことで、競合との差別化にもつながります。

管理者は複数のギフトオプションを設定でき、多言語対応も可能です。さらに、ギフトラッピングを指定した注文には自動でタグ付けが行われ、レポートの生成も容易です。注文確認メールにはギフトラッピングの有無やメッセージ内容を反映でき、有料・無料いずれのラッピングにも対応可能です。顧客はラッピングごとに個別のメッセージを追加できるため、より充実したギフト体験を提供できます。

料金プランは月額3.99ドルの「Starter」と月額5.99ドルの「Basic」、月額7.99ドルの「Pro」プランがあります。全ての有料プランで7日間の無料体験が利用可能です。

Giftship

Giftshipは、ストアフロントからフルフィルメントまで調和する、プレミアムなギフト機能を備えた多機能アプリです。1回のチェックアウトで複数の住所に商品を発送できる他、ギフトメッセージの収集と自動印刷、配達日の指定、注文への自動タグ付けなどをサポートします。

さらに、商品オプションやアップセル機能、ポップアップやドロップダウンを用いたスマートな販売促進、そして複数レイアウトに対応したボックスビルダーツールなど、ギフト需要に特化した幅広いユースケースに対応可能です。ギフトビジネスを次のレベルへ引き上げたいショップに最適なアプリといえます。

料金プランは、無料プランの他、月額59.99ドルの「標準」と月額149.99ドルの「事業内容」、月額399.99ドルの「エンタープライズ」があります。全ての有料プランで7日間の無料体験が利用可能です。

Govalo

Govaloは、忙しいショッパー向けに「手軽で洗練されたギフティング体験」を提供するアプリです。ストア運営者にとっては、デジタルギフトカードや法人向けギフトカード、サブスクリプション、ストアクレジットなどを簡単に提供でき、売り上げや顧客維持の強化につなげられます。

ギフトカードは最大12枚の画像を設定でき、BoldやRechargeといったサブスクリプションアプリとの連携も可能です。在庫切れ商品の代替としてギフトカードを販売できる点も大きな利点です。さらに、Klaviyo、Omnisend、Dripといったメールマーケティングツールとの統合により、パーソナライズされたギフトメールを配信できます。高度な分析機能で、発行枚数や利用額、ギフトカードによる売り上げ・客単価の推移も追跡可能です。

料金プランは無料プラン(+ギフトカード利用額の2.9%手数料)の他、月額79ドル(+ギフトカード利用額の2.25%手数料)の「Premium」と月額399ドル(+ギフトカード利用額の1.5%手数料)の「Enterprise」があります。有料プランでは7日間の無料体験が利用可能です。

All in gift

All in giftは、通常ギフトから住所を知らない相手に贈れるeギフト(SNSギフト)まで対応できる多機能アプリです。のし・ラッピング・ギフトカード・手提げ袋など、日本の商習慣に合わせたオプションを提供できる点が特徴です。

また、複数配送(マルチシップ)やカタログギフト、受取手がサイズやカラーを指定できるバリエーション機能にも対応しています。配送先住所を匿名化できるため、有名人やインフルエンサーにもギフトを贈れます。さらに、ロジレス・オープンロジ・ネクストエンジンなど出荷業務アプリとも連携可能で、ショップのギフト対応を一段と強化します。

料金プランは、月額9.99ドルの「通常ギフト」と月額9.90ドル(+eギフト取引金額の3%手数料)の「eギフト」、月額49ドル(+eギフト取引金額の3%手数料)の「eギフト PRO」があります。全てのプランで14日間の無料体験が利用可能です。

Rise.ai

Rise.aiは、ストアクレジットやギフトカード、キャッシュバック、ロイヤリティー、メンバーシップを統合し、顧客のリテンションとLTVを高めるアプリです。現金価値のあるクレジットを付与でき、ポイント制よりROIの高いロイヤリティープログラムを構築できます。

キャッシュバックを割引の代替として活用すればAOVやアップセルを促進でき、ギフトカードや紹介プログラムを通じて新たな収益源を開拓可能です。さらに、返金や返品をストアクレジットで処理することで損失を抑えられる点も特徴です。

料金プランは、月額19.99ドルの「Starter」と月額59.99ドルの「Small-Busines」、月額199.99ドルの「Pro」があります。全プランで7日間の無料体験が利用可能です。