Shopifyでネットショップを運営するのであれば、特定商取引法に基づく表記は欠かせません。

住所や連絡先、返品・返金ポリシーなどを正しく明示することで、消費者からの信頼を獲得し、トラブルを未然に防げます。

本記事では、Shopifyでの特定商取引法の掲載方法や注意点、必要な項目を分かりやすく解説します。

目次

特定商取引法とは

特定商取引法に基づく表記で書くべき項目

特定商取引法に基づく表記のテンプレート

Shopifyで特定商取引法に基づく表記を設定する方法

特定商取引法に基づく表記に関する注意点

特定商取引法に基づく表記以外に必要なページ

特定商取引法とは

まず最初に、特定商取引法に関して詳しく解説します。

特定商取引法の概要

特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)は、消費者を不当な勧誘や取引トラブルから守ることを目的とした法律です。

1976年に制定され、事業者に対して広告や契約内容の明示、誇大表示の禁止などを義務付けています。

特定商取引法の対象取引

特定商取引法の対象取引は、次のとおりです。

- 訪問販売

- 通信販売

- 電話勧誘販売

- 連鎖販売取引

- 特定継続的約務提供

- 業務提供誘引販売取引

- 訪問購入

特定商取引法の対象取引は、消費者トラブルが起きやすい取引形態を中心に定められています。

通信販売における規制内容

通信販売における規制内容は、次のとおりです。

- 広告表示の義務(法第11条)

- 誇大広告等の禁止(法第12条)

- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、法第12条の4)

- 未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止(法第12条の5)

- 特定申込みを受ける際の表示(法第12条の6)

- 前払式通信販売の承諾通知(法第13条)

- 解除妨害の禁止(法第13条の2)

- 契約解除時の債務不履行禁止(法第14条)

- 顧客の意に反する申込みの禁止(法第14条)

- 行政処分・罰則(法第15条等)

まず、広告には価格や送料、返品特約、事業者情報などを明示する義務があり、誇大広告や虚偽表示は禁止されています。

また、未承諾のメールやFAX広告送信は原則禁止され、ネット通販では最終確認画面で必要事項を表示し、申し込み内容を確認・訂正できる仕組みが必要です。

さらに、前払式販売では承諾や引渡時期の通知が義務付けられ、契約解除を妨げる行為や返金拒否も禁止されています。

民事ルールと消費者保護

特定商取引法は、消費者と事業者との間で発生しやすいトラブルを未然に防ぎ、問題が起きた際に救済しやすくするための民事ルールを整えています。

代表的な制度は次のとおりです。

- クーリング・オフ制度

- 意思表示の取消し

- 損害賠償額の制限

代表例であるクーリング・オフ制度は、訪問販売や電話勧誘販売などで一度結んだ契約でも、一定期間内なら無条件で解除できる制度です。また、事業者の虚偽説明や不告知によって誤解して契約した場合には、その意思表示を取り消せます。

さらに、中途解約の際に事業者が消費者へ過大な損害賠償を請求することを防ぐため、賠償額に上限が設けられています。

特定商取引法の罰則

特定商取引法では、事業者が行政規制に違反した場合、まずは「業務改善の指示(法第14条)」や「業務停止命令(法第15条)」といった行政処分がくだされます。

さらに重大な違反行為がある場合には、「役員等の業務禁止命令(法第15条の2)」が科されることもあります。

また、悪質なケースでは行政処分にとどまらず、刑事罰が科される場合もあり、違反内容に応じて罰金刑や懲役刑が適用されることもあります。

特定商取引法は単なる指導にとどまらず、強制力を持って事業者の行為を規制し、消費者を保護する仕組みが整えられています。

特定商取引法に基づく表記で書くべき項目

特定商取引法に基づく表記で書くべき項目は、次のとおりです。

- 氏名

- 住所

- 連絡先

- 販売価格

- 商品以外の必要料金

- 支払方法

- 支払時期

- 引渡時期

- 返品・交換

- 申込有効期限

- 不良品

- 販売数量

- 資格・免許

- 屋号・サービス名

- 連絡先メールアドレス

それぞれを詳しく解説します。

氏名

特定商取引法に基づく表記では、販売を行う主体を明確にするために、個人事業主であれば本人の氏名(フルネーム)、法人であれば正式な会社名を記載する必要があります。

屋号やブランド名を用いて事業をしていても、それだけでは消費者から見て実在性が確認できないため、不十分とされています。

実名や法人名を明示することで、事業者の責任が明確になり、トラブル発生時に消費者が安心して問い合わせや請求を行える環境が整います。

住所

住所は、事業者の所在地を正確に記載します。

郵便物が届く実在の住所でなければならず、消費者の訪問や書面送付が前提です。

個人事業主の場合で、住所の開示を避けたい場合は、「請求があれば遅滞なく提供する」と明示し、実際に対応できる体制を整えていれば省略が認められます。

連絡先

特定商取引法に基づく表記では、消費者がすぐに事業者へ問い合わせできる手段として、基本的には電話番号を記載します。

可能であれば固定電話が望ましいですが、やむを得ない場合は携帯電話番号でも対応可能です。ただし、つながりにくい番号や不在が多い番号はトラブルにつながるため注意が必要です。

加えて、FAX番号や営業時間、問い合わせ対応可能な曜日などを記載しておくと、消費者が安心して利用でき、信頼性の向上につながります。

販売価格

販売する商品やサービスの税込価格を明示します。

消費者が支払う最終的な金額の明示が重要で、商品数が多く全ての価格を表示しきれない場合は「各商品ページをご参照ください」といった表記も可能です。

割引やキャンペーンがある場合は、その適用条件も記載して誤解を避けるようにします。

商品以外の必要料金

消費者が商品代金以外に負担する代表的なものとしては、送料や代引手数料、銀行振込手数料、ギフト包装代などがあります。追加費用をあらかじめ提示することで、消費者は購入総額を把握でき、安心して取引を進められます。

特に送料はトラブルが起こりやすいため、「全国一律○円」「○円以上で送料無料」「地域別送料○円」など、条件の明確さが重要です。

代引や後払いの場合も手数料の有無・金額を記載しておくと安心です。

支払方法

消費者が選べる決済手段を具体的に記載します。

代表的な支払い方法にはクレジットカードや銀行振込、代金引換、コンビニ決済、電子マネー、キャリア決済、後払いサービスなどがあります。

オンライン販売の場合は、Visa・Mastercard・JCB・American Expressなど、利用可能なカードブランドを明示すると分かりやすく、安心感につながります。

さらに「振込手数料はお客様負担」「代引手数料は一律○円」など、各決済方法に付随する条件も記載が望ましいです。

支払時期

購入代金の支払いがいつ発生するのかを明確に記載する必要があります。これは、消費者が支払条件を正しく理解し、安心して取引できるようにするためです。

前払いの場合は「注文日から○日以内にご入金ください」、後払いの場合は「請求書発行後○日以内にお支払いください」、代引は「商品到着時にお支払いください」など、決済方法ごとに具体的な時期を明示することが望ましいです。

また、定期購入やサブスクリプション型サービスの場合は「毎月○日引き落とし」など、継続課金のタイミングを記載することも求められます。

引渡時期

購入された商品やサービスを消費者に提供するタイミングを明確に記載します。

例えば、前払いの場合は「入金確認後3営業日以内に発送」、代引やクレジット決済の場合は「ご注文確認後3営業日以内に発送」といった表現が一般的です。

予約商品や受注生産品については「○月以降順次発送」「ご注文から○週間以内にお届け」など、特別な条件を具体的に明示する必要があります。

また、在庫切れや天候・災害などで遅延が生じる可能性がある場合には、その旨を補足しておくと、消費者の不安を軽減し、信頼性を高められます。

返品・交換

商品に欠陥がある場合や注文と異なる商品が届いた場合など、返品や交換が可能となる条件を明確に記載します。具体的には、返品可否・返品可能な期間・送料の負担者の明示が重要です。

例えば「不良品や誤配送の場合は当社負担で返品・交換に対応」「お客様都合による返品は不可」「返品受付は商品到着後7日以内」といった形で明記します。

また、食品や衛生用品など性質上返品を受け付けられない商品については、その理由と対象外であることを事前に示す必要があります。

申込有効期限

商品の購入申し込みやキャンペーンなど有効期限がある場合は、明記します。

特に前払い方式の場合は「○日以内にご入金がない場合はキャンセル扱いとさせていただきます」といった条件を記載することが一般的です。予約商品や数量限定商品についても「在庫がなくなり次第終了」「○月○日までの受付」など具体的に示す必要があります。

また、入金確認や在庫状況に応じて注文が無効となるケースをあらかじめ明記することで、公平性を保ちながら円滑な販売管理が可能です。

不良品

商品に欠陥がある場合や配送中の破損、注文内容と異なる商品が届いた場合など、不良品が発生した際の対応を明確に記載します。

一般的には「商品到着後○日以内にご連絡いただいた場合は、当社負担で返品または交換に応じます」といった形で、対応期限・手続き方法・送料負担の有無を示します。特に消費者側の負担が発生しないことを明記すると安心感につながります。

一方で、お客様の過失による破損や使用済み商品の返品は対象外とする旨を加えることで、不要なトラブルを避けられます。

販売数量

商品やサービスの販売に数量制限を設ける場合、その条件を明示する必要があります。

例えば「お一人様2点まで」「限定100個」「先着順で販売、在庫がなくなり次第終了」など、具体的な制限内容を記載します。

人気商品や限定販売商品に多く見られる対応で、公平性を保ち、転売や過剰注文によるトラブルを防ぐ効果があります。また、キャンペーン品や予約販売など特別な条件がある場合は、その背景や理由を補足すると消費者に納得感を与えられます。

資格・免許

販売する商品やサービスによっては、法律上、特定の資格や免許が必要です。その場合は、免許の種類・許可番号・許可を出した行政機関名を明記します。

例えば、酒類を販売する場合は「酒類販売業免許」、中古品を扱う場合は「古物商許可証」、医薬品や化粧品を販売する場合は「医薬品販売業許可」などが該当します。

これらを明確に表示することで、消費者は事業者が適切に許可を得て運営していることを確認でき、安心して取引できます。

屋号・サービス名

実際に事業を行う際に使用している店舗名やブランド名、サービス名を記載します。

法人の場合は会社名と異なるケースも多く、消費者が普段目にする名称を併せて明示することで、事業者を正しく認識できます。

例えば、法人名は「株式会社〇〇」でも、販売サイトでは「△△ショップ」として運営している場合、両方を記載することが望ましいです。また、実店舗がある場合は店舗名とネットショップ名の両方を記載することで、より透明性を高められます。

連絡先メールアドレス

消費者が気軽に問い合わせできる手段として、メールアドレスを明記します。

日常的に確認できるアドレスの記載が重要で、問い合わせ専用のアドレスを用意すると管理がしやすいです。

フォーム入力式の問い合わせページを設ける場合でも、実際のメールアドレスを公開すると消費者に安心感を与えると同時に、信頼性の高い運営を行っていることを明確にできます。

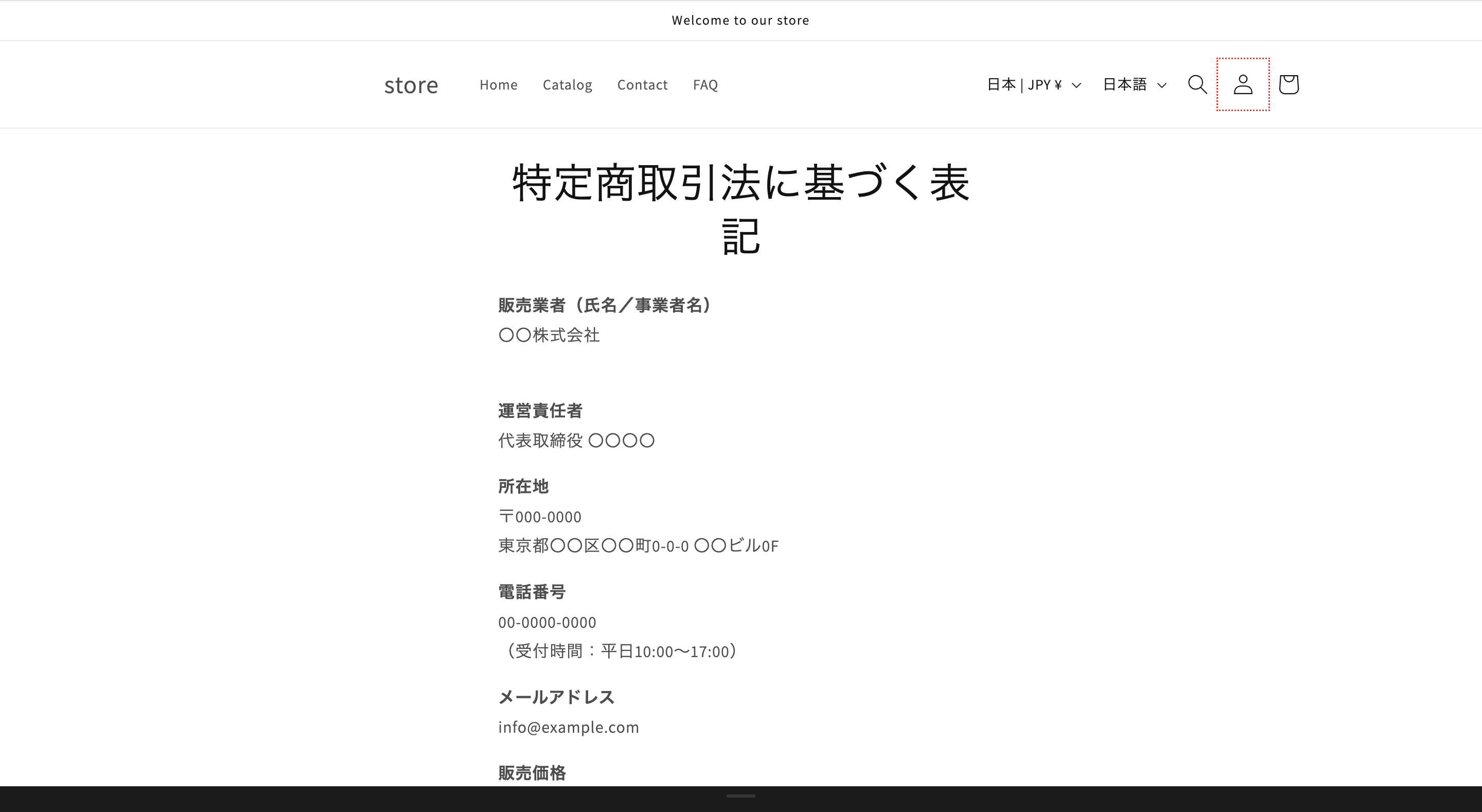

特定商取引法に基づく表記のテンプレート

ここでは、特定商取引法に基づく表記のテンプレートを紹介します。ただし、テンプレートをそのまま使用するのではなく、自社の実態に即した正確な情報を記載することが求められます。

販売業者(氏名/事業者名)

〇〇株式会社

(個人事業主の場合は「山田 太郎」などフルネームを記載)

運営責任者

代表取締役 〇〇〇〇

所在地

〒000-0000

東京都〇〇区〇〇町0-0-0 〇〇ビル0F

電話番号

00-0000-0000

(受付時間:平日10:00〜17:00)

メールアドレス

info@example.com

販売価格

各商品ページに税込価格を表示

商品以外の必要料金

送料、振込手数料、代引手数料(詳細はご利用ガイドをご確認ください)

支払方法

クレジットカード(Visa/Master/JCB/Amex)、銀行振込、代金引換、コンビニ決済 など

支払時期

銀行振込:ご注文日より○日以内

代金引換:商品到着時

クレジットカード:各カード会社の規定に基づく

引渡時期

入金確認後、通常○営業日以内に発送

予約商品は商品ページに記載の時期より順次発送

返品・交換について

不良品や誤配送の場合は、当社負担で返品・交換対応いたします(商品到着後○日以内にご連絡ください)。

お客様都合による返品・交換は原則お受けできません。

申込有効期限

ご注文後○日以内にご入金が確認できない場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。

不良品への対応

商品到着後○日以内にご連絡をいただいた場合、当社負担にて交換または返金対応いたします。

販売数量

商品ごとに在庫限り、または数量制限を設ける場合があります。詳細は商品ページをご確認ください。

資格・免許

酒類販売業免許番号:〇〇〇〇号

(該当する場合のみ記載)

屋号またはサービス名

〇〇ショップ

Shopifyで特定商取引法に基づく表記を設定する方法

Shopifyで特定商取引法に基づく表記を設定する方法は、次のとおりです。

掲載場所

特定商取引法に基づく表記は、ストアの全ページのフッターメニューへリンクの設置が一般的です。

全ページのフッターメニューに設置することで、訪問者がどのページを閲覧していてもワンクリックで情報にアクセス可能です。

商品ページや購入手続き画面からも簡単に確認できる導線を用意しておくことで、消費者に安心感を与え、法令遵守の姿勢も示せます。

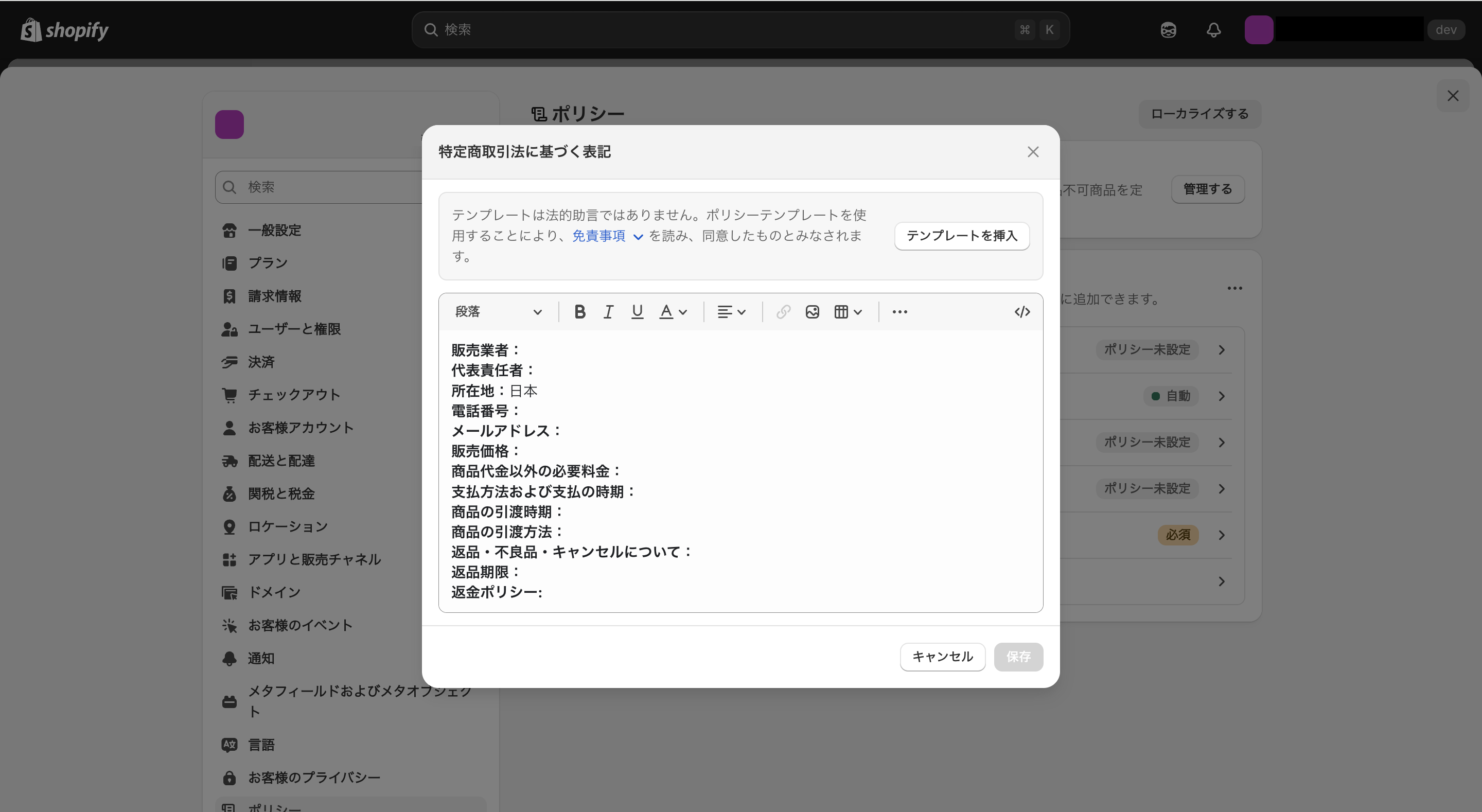

記載方法

Shopifyで特定商取引法に基づく表記を掲載するには、まず専用ページを作成し、その後フッターメニューに追加する設定が必要です。ただし、使用しているテーマによっては、ページを作成するだけで自動的にフッターメニューへ表示される場合もあります。

手順は次のとおりです。

1. 管理画面から [設定] > [ポリシー] へ移動する

2. ページ下部の「特定商取引法に基づく表記」欄に、ストアの運営方針に合わせた内容を入力する

3. [保存]をクリックする

4. 管理画面から [コンテンツ] > [メニュー] に移動する

5. ナビゲーションページで [フッターメニュー] > [メニュー項目を追加]をクリックする

6. 名前に「特定商取引法に基づく表記」と入力し、リンク先に作成したページを指定する

7. [保存]をクリックする

最後に、ストアのフッターメニューにリンクが追加され、正しくページへ遷移できるかを確認して設定が完了です。

特定商取引法に基づく表記に関する注意点

特定商取引法に基づく表記に関する注意点は、次のとおりです。

- 住所の省略や実費表記は不可

- 個人事業主も原則情報開示が必要

- バーチャルオフィスは要件を満たす場合のみ可

- 越境ECでも国内販売があれば表示必須

- 連絡先は受付時間や優先窓口を明記する必要あり

- 返品・返金ポリシーは条件を明確に示すこと

それぞれを分かりやすく解説します。

住所の省略や実費表記は不可

特定商取引法に基づく表記では、事業者の所在地の正確な記載が求められています。例えば「東京都〇〇区」といった番地を省略した不正確な表示は認められません。建物名や部屋番号も含め、郵便物が届く完全な住所を明示する必要があります。

また、送料などの追加料金についても「実費」「後日連絡」などの曖昧な記載はできません。具体的な金額や計算方法を明示し、消費者が購入時点で総支払額を把握できるようにします。

個人事業主も原則情報開示が必要

特定商取引法に基づく表記は、法人だけでなく個人事業主にも適用されます。従って、屋号やブランド名だけの記載では不十分であり、本人の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど、事業者を特定できる情報を正しく明示する必要があります。

個人で活動している場合でも、消費者は相手方を確認できなければ安心して取引できません。そのため「山田太郎(屋号:〇〇ショップ)」のように、氏名と屋号を併記する形が望ましいです。

ただし、消費者からの請求された場合に広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じていれば、住所や電話番号の表示の省略が認められます。

バーチャルオフィスは要件を満たす場合のみ可

前述しているように、特定商取引法に基づく表記では、消費者がトラブル時に確実に連絡できる住所や電話番号の記載が必要です。

ただし、条件を満たす場合に限り、プラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所・電話番号を記載することも認められています。

具体的には、プラットフォーム上で取引が行われていること、バーチャルオフィスの住所・電話番号が公式な連絡窓口として機能する合意があること、さらに運営者が事業者本人の現住所や電話番号を把握しており、確実に連絡が取れる体制を整えていることが要件です。

越境ECでも国内販売があれば表示必須

特定商取引法は通信販売を行う事業者に適用され、日本国内の消費者を保護するための仕組みです。

日本の事業者が海外居住者に商品を販売する場合は、第26条第1項第2号により適用除外とされています。しかし、海外の事業者が日本向けにウェブサイトやECモールを通じて商品やサービスを販売し、日本国内の消費者が購入する場合はこの除外規定には当たらず、特定商取引法の適用対象です。

従って、越境ECであっても国内販売を行う以上、特定商取引法に基づく表記を設け、住所・連絡先・返品条件などの必要事項を正しく開示する必要があります。

連絡先は受付時間や優先窓口を明記する必要あり

特定商取引法に基づく表記では、連絡先として電話番号やメールアドレスを掲載するだけでなく、対応可能な受付時間や優先する窓口を明記することも大切です。

例えば「受付時間:平日10時〜17時」「お問い合わせはメールにてご連絡ください」と記載しておけば、消費者はいつ、どの方法で連絡すれば良いかを把握でき、連絡がつかないといった不安を避けられます。

特にECサイトでは、電話よりメールや問い合わせフォームを優先するケースも多いため、その旨を明示しましょう。

返品・返金ポリシーは条件を明確に示すこと

特定商取引法では、返品や返金の条件を曖昧にせず明確な表示が義務付けられています。

例えばお客様都合での返品は不可」「不良品は到着から7日以内に当社負担で返品可能」「返金は銀行振込にて対応」といった形で、可否・期間・送料の負担者・返金方法まで具体的に記載する必要があります。

表示を省略した場合は「返品可能」とみなされるため、事業者に不利に働く可能性もあります。特に通販ではトラブルになりやすい部分のため、条件の詳細な明示が大切です。

特定商取引法に基づく表記以外に必要なページ

特定商取引法に基づく表記以外に必要なページは、次のとおりです。

- 利用規約

- プライバシーポリシー

- 配送ポリシー

- お問い合わせフォーム

それぞれを詳しく解説します。

利用規約

利用規約は、事業者と顧客の間でサービス利用の条件やルールを定めた契約文書です。

購入時のルールや禁止事項を明示することで、トラブルを未然に防ぎ、安心してサービスを利用してもらえる土台をつくります。

利用規約があることで、万一のトラブル時にも「ここに書かれているとおりです」と双方の基準になり、事業を守る強力な盾として役立ちます。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーは、顧客の個人情報をどのように取得・利用・管理するのかを明示する文書です。

顧客が安心して買い物できるかどうかは、個人情報の取り扱いにかかっています。プライバシーポリシーは「私たちはあなたの情報を大切に扱います」という事業者の誓いそのものです。

利用目的や管理体制を明確に示すことで、信頼関係を築き、安心してリピートしてもらえるブランドへとつながります。

返金ポリシー

返金ポリシーは、返品や返金に関する条件や手続きをまとめた規定です。

購入者にとって最後の安心材料となり、「返品できるのか」「送料は誰が払うのか」「返金はいつになるのか」といった疑問を解消します。

条件を明快に打ち出すことでブランドへの信頼感が増し、無用なクレームや不安を防げます。

配送ポリシー

配送ポリシーは、商品の発送・配送に関する条件をまとめたルールです。

ネットショップにおいて配送は「商品が届くまでの物語」であり、「いつ届くのか」「いくらかかるのか」を明確に示す必要があります。

配送ポリシーをしっかり作り込むことで、購入者は安心して待てて、信頼感が育まれます。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォームは、顧客が事業者へ質問や要望を送るための専用ページです。

購入前の不安や購入後のトラブルを気軽に相談できる窓口があるかどうかで、顧客満足度は大きく変わります。

電話やメールだけでなくフォームを設置することで、24時間いつでも問い合わせを受け付けられる体制を整えられ、事業者にとっても顧客管理がスムーズになります。